骨相关的疾病,例如骨原位肿瘤或骨转移瘤、骨髓炎、骨质疏松症和骨关节炎等在临床上很常见。随着近几十年医学的高速发展,目前针对各类骨相关疾病已经开发出了对应的治疗药物,但由于血-骨髓屏障的存在,且骨的血液灌注量低,能够进入骨髓的药物量较少,导致部分骨相关疾病的治疗效果不佳。虽然增加治疗剂量可以提高骨髓中的药物浓度,但这将会导致更大的不良脱靶效应。

骨髓来源的中性粒细胞是体内最常见的细胞之一,它们的半衰期仅有十几个小时,大部分的中性粒细胞在血液循环过程中逐渐走向衰老。在此过程中细胞表面CXCR4的表达量上调,受到骨髓基质细胞分泌的趋化因子CXCL12的刺激,通过CXCR4/CXCL12轴重新迁移回到骨髓并凋亡。

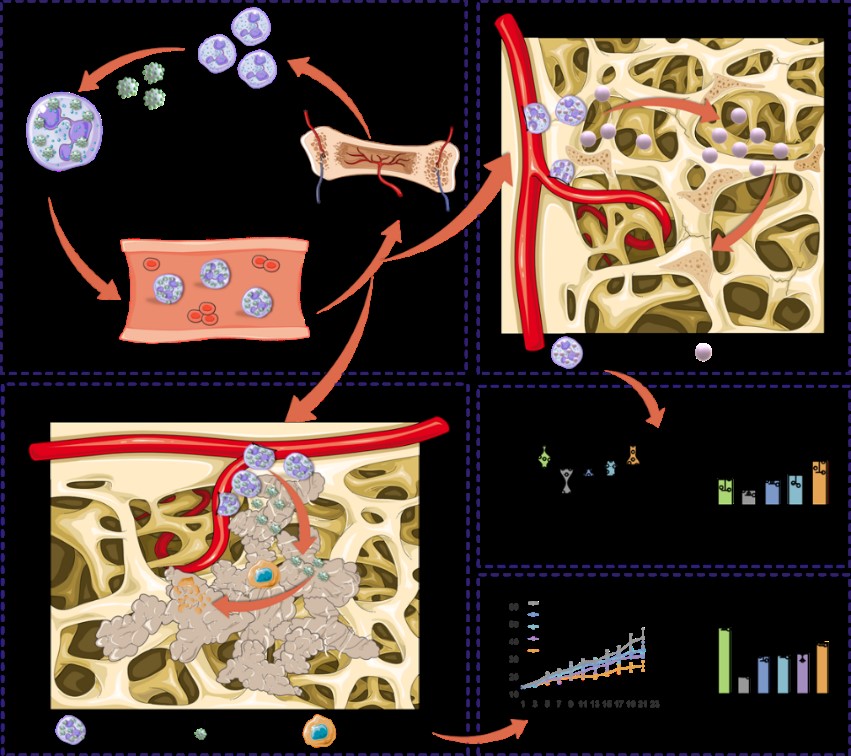

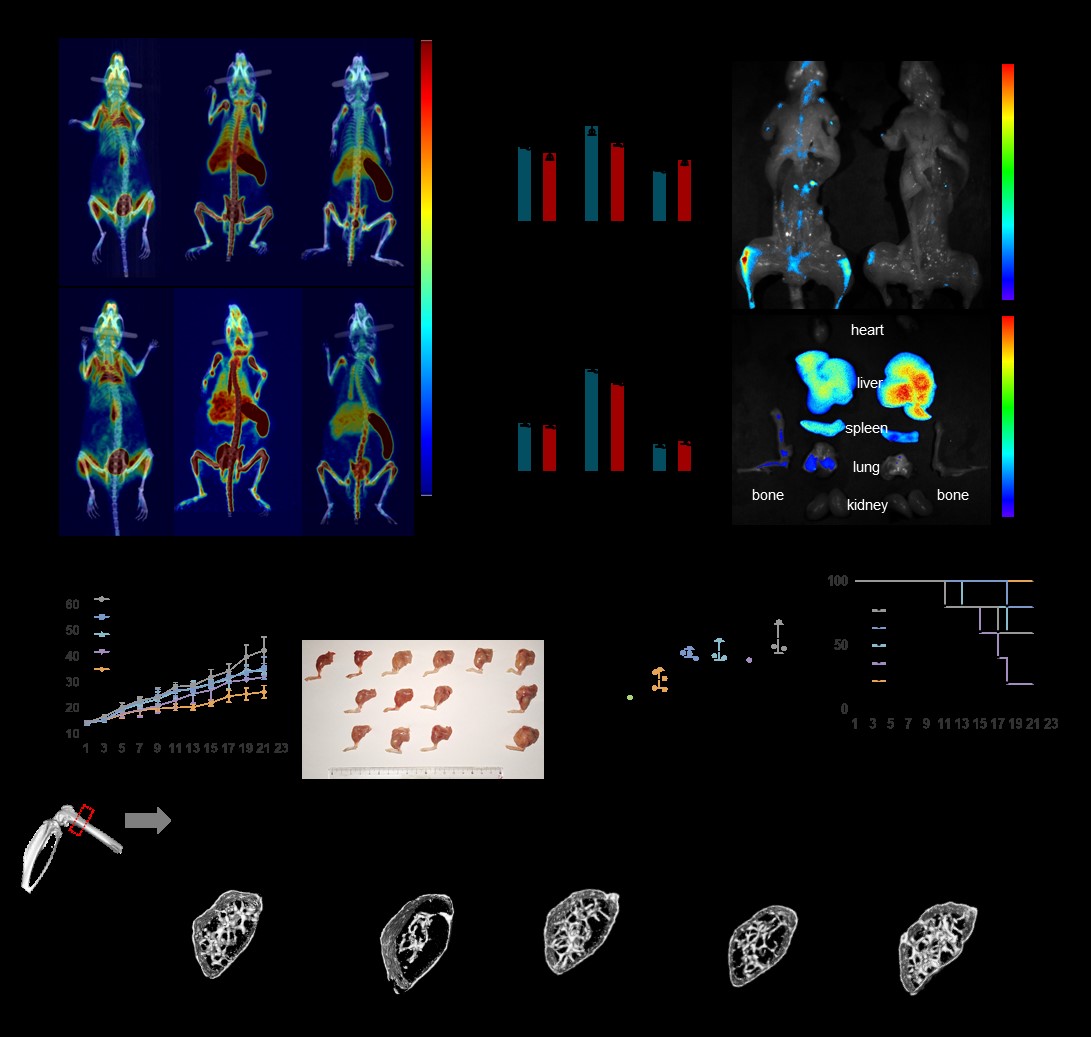

2023年4月20日,浙江大学药学院游剑课题组在Nature Nanotechnology上发表了题为“Neutrophil hitchhiking for drug delivery to the bone marrow”的研究成果,提出了一种基于特定生命阶段中性粒细胞的骨髓靶向的药物递送系统,该系统利用衰老中性粒细胞返回骨髓凋亡的特点,将游离药物或纳米药物高效地递送到骨髓中,为骨相关疾病的早期诊断与治疗提供了可能。通过具有骨髓倾向性的中性粒细胞摄取游离药物和载药纳米粒后,通过PET/CT和IVIS证明了它们靶向骨髓的能力。研究组将该药物递送系统应用到了两种不同的疾病模型中,结果显示:在乳腺癌骨转移癌模型中,利用中性粒细胞递送卡巴他赛显著抑制了肿瘤的生长;在骨质疏松模型中,利用中性粒细胞递送特立帕肽可显著增加骨密度,减轻骨质疏松相关指标。

图1 基于中性粒细胞的骨髓靶向的药物递送系统示意图

图2 体内生物分布及治疗效果

浙江大学药学院为本论文的唯一署名单位,浙江大学药学院博士生罗震宇为本文第一作者,浙江大学药学院游剑教授、罗利华特聘研究员和李青坡高级工程师为本文的共同通讯作者。浙江大学药学院公共科研平台、浙江大学医学院公共科研平台、浙江大学农生环电镜中心和浙江大学附属第一医院放射科为本研究提供了大力支持。本课题受到国家自然科学基金等项目的支持。(供稿:罗震宇)

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41565-023-01374-7